最近,我观看了罗永浩对话“影视飓风”创始人Tim的深度访谈,感触颇深。在内容创作这条日益拥挤的赛道上,Tim和他的“影视飓风”无疑是一个现象级的存在。

他非常年轻,他的终极目标是去火星,一人带领着一个160人的团队;他的公司没有拿过一分钱融资,完全依靠内容和电商自给自足,这在当今的创业环境中堪称异类,

看完访谈,我的最大感想是:Tim的成功绝非偶然,他的崛起,源于三个关键支柱:对内容质量的极致追求、源自家庭的商业思维,以及对未来清晰的战略远见。

激情

Tim的成长经历并非传统意义上的“学霸”路径。他坦言自己曾是“网瘾少年”,初中时沉迷游戏导致成绩疯狂下滑。

他的人生转折点,发生在高中的一次偶然经历:为学校拍摄毕业视频。用他自己的话说,当时他视频拍得很烂,但他收获了人生中“第一次真正的认可” 。这份强烈的正反馈,点燃了他对影像的热情。

这种“被发现”的热爱,往往比“被规划”的热爱更具爆发力。因为它始于纯粹的内在驱动和正向激励。

这份热情,演变成了“影视飓风”对内容质量的近乎偏执的追求。Tim在访谈中提到,他不能容忍粗糙的东西。因此,“影视飓风”的作品始终保持着精良的画面和深入的故事性。无论是深海探测还是卫星发射,他们都坚持用顶级的设备和电影级的叙事,去打造具有社会价值和传播力的爆款。

理性

Tim在商业上区别于许多其他创作者的特质,他的商业模式很大程度上受他父亲的影响。

从Tim做自媒体早期,他父亲建议他记录粉丝增长,每月写报告分析数据。这让Tim很早就具备了数据分析和复盘的能力。与此同时,2019年那支“20万粉频道收入”的爆款视频,也是他父亲建议的。

管理思维: Tim在公司管理上也有这很独特的风格,视频中Tim说每年都会给自己的员工发新一代的顶配IPHONE,同时利益分配总是遵循能者多拿的方式。

Tim的理性不止在商业上,在为人处事上也是如此,无论是早期处理朋友合伙分歧,还是后期伙伴要去创业,Tim总能支持并鼓励他们。

绝大多数内容创作者“死”于有情怀但不懂商业,总喜欢沉浸在自己的世界当中。Tim的幸运在于,他父亲的商业思维帮他补上了这块短板。他得以在“艺术家”和“企业家”两个角色间自如切换——用艺术家的标准要求内容,用企业家的思维运营公司。

野心

Tim的“野心”体现在两个层面:商业上的独立和内容上的远见。

商业上,他坚持不融资:这在资本圈看来或许难以理解,但这恰恰是Tim最清醒的地方。他认为融资对内容公司帮助有限,钱多不一定能做出好内容。通过“内容+电商”的模式自给自足,公司实现了健康的现金流(比如T恤单款能卖二十万件),同时他在访谈中提到了野兽先生,他的团队通过买巧克力年入2亿美金。

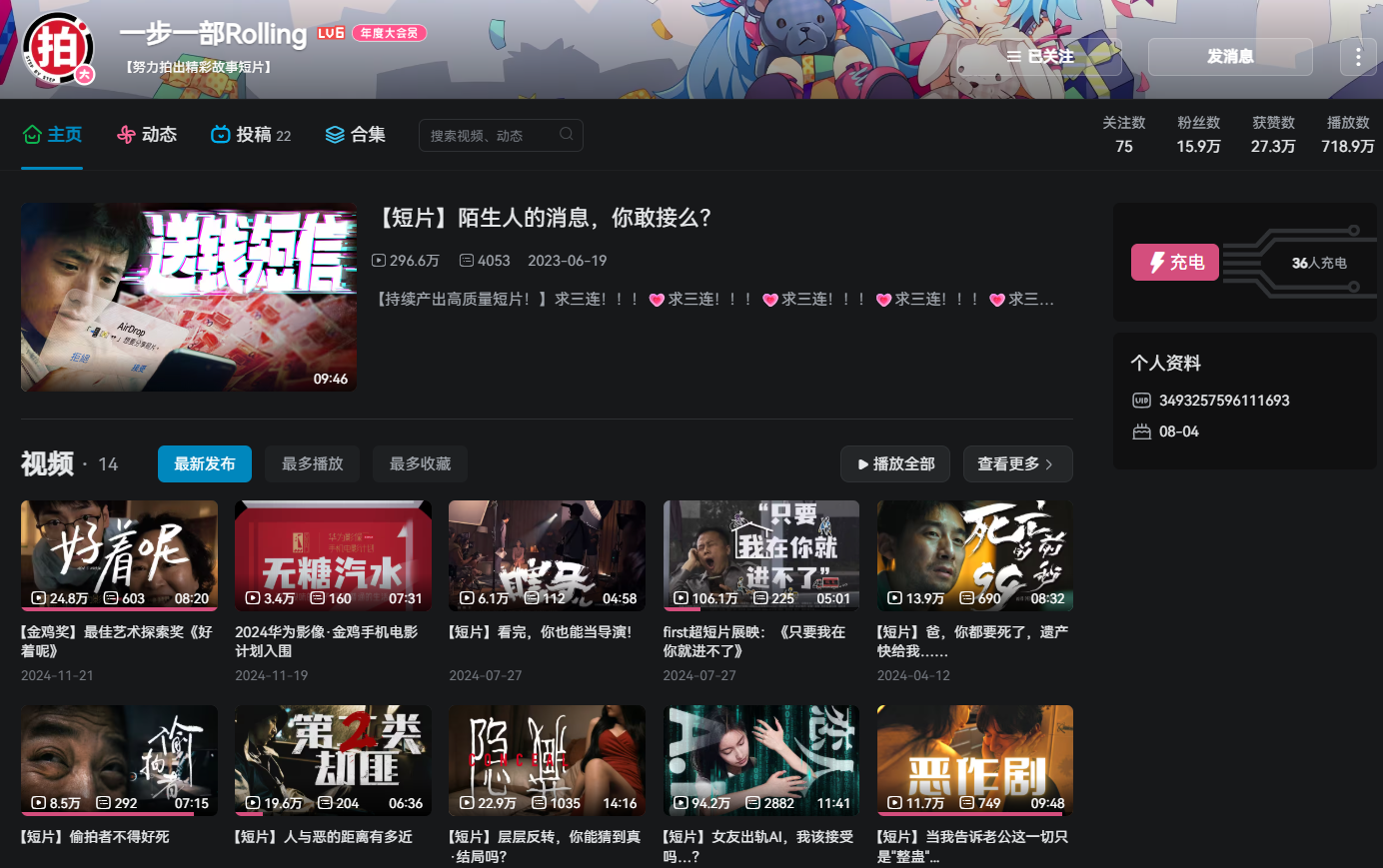

内容上,他的目标是“年轻版国家地理” 。他规划了清晰的路径,在短期冲击奥斯卡短片提名,长期则扩展至纪录片、教育,乃至线下科技展览。在看了这期访谈我才知道Tim在B站还有个高质量短片号“一步一Rolling”

这种布局,恰恰是对未来最好的“风险对冲”。在访谈中,Tim也表达了对AI的兴奋与恐惧,他预测AI将在两年内取代很多基础创作工作。罗永浩问Tim,AI时代创作者的核心竞争力是什么?Tim的回答是:讲故事的能力和真实的记录。

结语

Tim的访谈给我的启发是,成功的内容创业,是感性与理性的结合。

他始于一个“网瘾少年”对影像的纯粹热爱,用极致的画面和故事打动观众;但他又没有止步于一个“手艺人”,而是用数据、流程和商业模式武装自己,将热爱变成了一家健康运转的企业。